症例紹介

消化器科

鼠径ヘルニア

鼠径ヘルニア(そけいヘルニア)は、足の付け根(そけい部)にある隙間から、お腹の中の臓器が飛び出してしまった状態を言います。

先天的に起こる場合と、事故などによる外傷などで後天的に起こる場合があります。

またお腹の中の脂肪が出ている場合や、腸管や膀胱などの臓器が入り込んでしまう場合があります。

大概は押すとお腹の中に戻る場合が多いのですが、稀に腸管などがはまり込んでしまい絞扼(締め付けられる)すると緊急手術が必要になる大変怖い病気です。

予防が難しい病気のため早期発見と早期の外科手術が推奨されます。

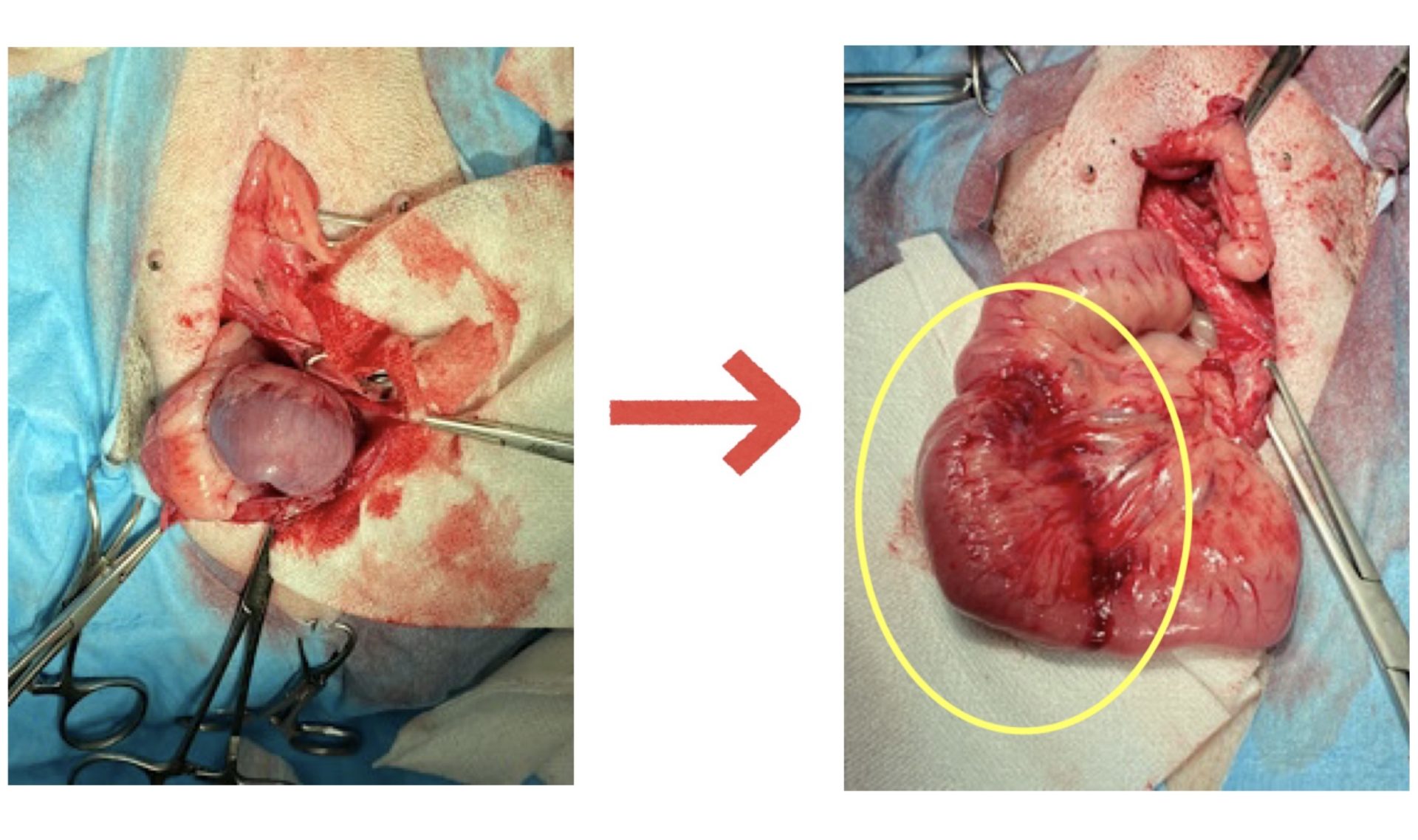

腸管が絞扼されていて血行不良を起こしていました。

今後壊死してくる可能性があるため、血行不良を起こしている部分を切除し、腸管を再吻合し、無事手術は終了です。